Die Adlerwerke

Die Adlerwerke

Foto: Institut für Stadtgeschichte

Rund 120 Jahre lang prägten die Adlerwerke (ehemals Heinrich Kleyer AG) das Leben und Arbeiten im Frankfurter Gallusviertel. Gegründet im Jahre 1880, stellte man zunächst Fahrräder her. Ab 1900 erweiterte sich die Produktpalette: Schreibmaschinen, Motorräder und Automobile kamen hinzu. Während des Ersten und des Zweiten Weltkriegs fanden die in Frankfurt am Main hergestellten Fahrzeuge, aber auch die zusätzlich produzierten Rüstungsgüter, Verwendung an den zahlreichen Fronten in Europa.

1938 erweiterten die Adlerwerke ihr Fabrikgelände. Sie übernahmen die Grundstücke von vier jüdischen Unternehmern, die sich zwischen Werk I und Werk II in der Kleyerstraße befanden. Die Adlerwerke waren damit Nutznießer der „Arisierungspolitik“ des NS-Staates.

Während des Zweiten Weltkriegs waren die Adlerwerke eng in die Rüstungswirtschaft der NS-Diktatur eingebunden. Sie produzierten vor allem Motoren und Fahrzeugteile für die Wehrmacht. Den durch den Krieg bedingten Mangel an Arbeitskräften versuchte die Werksleitung durch die Ausbeutung von Zwangsarbeiter*innen auszugleichen. Seit 1941 mussten zivile Zwangsarbeiter*innen und Kriegsgefangene im Werk arbeiten.

Die hohen Produktionssollzahlen für die Wehrmacht bei gleichzeitigem Mangel an Arbeitskräften führten dazu, dass die Adlerwerke auf ihrem Werksgelände das KZ Katzbach einrichteten. Es war eine Außenstelle des KZ-Lagerkomplex Natzweiler-Struthof im Elsaß. Insgesamt 1616 Personen aus über acht Ländern wurden als KZ-Häftlinge nach Frankfurt gebracht.

Nach der Befreiung 1945 wurde zwar zeitweise gegen Ernst Hagemeier, den Generaldirektor und Hauptaktionär der Adlerwerke, wegen Kriegsverbrechen ermittelt, doch bereits 1948 wurden die Anklagen fallengelassen. Andere Aktionäre der Adlerwerke, wie etwa die Dresdner Bank, wiesen ebenfalls jegliche Verantwortung für die Verbrechen von sich.

In den 1950er-Jahren liefen statt Automobilen Motorräder und Büromaschinen in den Adlerwerken vom Band. Nach dem Zusammenschluss mit dem Nürnberger Büromaschinenhersteller Triumph endete die Motorradfertigung 1957. Mit Produkten wie der Schreibmaschinenserie „Gabriele“ eroberte sich Triumph-Adler einen hohen Bekanntheitsgrad. In den folgenden Jahrzehnten wechselten die Firmeneigentümer mehrfach, unter ihnen waren bekannte Namen wie die Volkswagenwerke und Olivetti.

Mit dem Verkauf von Triumph-Adler an einen Immobilieninvestor und das Bauunternehmen Philipp Holzmann im Jahr 1993/94 war das Ende der Büromaschinenproduktion im Frankfurter Westen besiegelt. Auf dem eigentlichen Werksgelände zwischen Kleyerstraße und dem Gleisvorfeld des Frankfurter Hauptbahnhofs entstanden in den 1990er-Jahren teilweise Neubauten, die die denkmalgeschützten Backsteinbauten ergänzen. Wohnungen und Büros für den Dienstleistungssektor lösten die Industrie als bisherigen Nutzer ab. Auch das traditionsreiche Gallus Theater fand hier eine neue Bleibe.

Ab Ende März 2022 widmet sich der Geschichtsort Adlerwerke der gesamten Geschichte dieses Ortes.

Am Beispiel der Adlerwerke lässt sich […] eindrücklich zeigen, dass der Holocaust und die damit unmittelbar verquickte Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg keine abstrakten Geschehnisse waren und auch nicht fernab der Öffentlichkeit stattfanden. Vielmehr spielten sich die Verbrechen im KZ Katzbach buchstäblich vor der Haustür der Frankfurter und Frankfurterinnen im Stadtviertel Gallus ab.

Prof. Dr. Sybille Steinbacher

Fritz Bauer Institut

Zwangsarbeit in Frankfurt

In der Zeit des Zweiten Weltkriegs lebten rund 50 000 Kriegsgefangene und ausländische Zivilarbeiter*innen in Frankfurt. Sie waren im gesamten Stadtbild gegenwärtig. Von der Ausbeutung der Zwangsarbeiter*innen profitierten Großbetriebe wie die I.G. Farbenindustrie AG oder die Adlerwerke, aber auch kleine Handwerksbetriebe, Landwirte, Privathaushalte oder die Stadtverwaltung. Die Unterbringung der Arbeiter*innen war unterschiedlich: Es gab Lager, die mit Stacheldraht umgeben waren, es gab aber auch Schlafstätten in Hinterhofwerkstätten, Gaststätten oder Privathäusern.

Neben den „normalen“ Arbeitslagern existierte im Stadtteil Heddernheim ein so genanntes „Arbeitserziehungslager“ (AEL). Harte körperliche Arbeit, Mangelernährung und Prügelstrafen prägten dort den Alltag; auch mehrere Erschießungen sind überliefert.

Die von der Wehrmacht eroberten europäischen Länder wurden als Arbeitskräftereservoir für das Deutsche Reich genutzt. Ein geringer Teil der Zivilarbeiter*innen aus dem Ausland ließ sich anwerben, der Großteil wurde – zum Teil in kompletten Jahrgängen – dienstverpflichtet oder zur Arbeit nach Deutschland verschleppt. Die konkreten Lebensbedingungen waren je nach Nation, rechtlichem Status und Geschlecht unterschiedlich. Menschen aus der Sowjetunion und aus Polen wurden durch Sondererlasse besonders diskriminiert. Sie durften ihre Lager oft nur zur Arbeit verlassen und mussten Kennzeichen auf der Kleidung tragen.

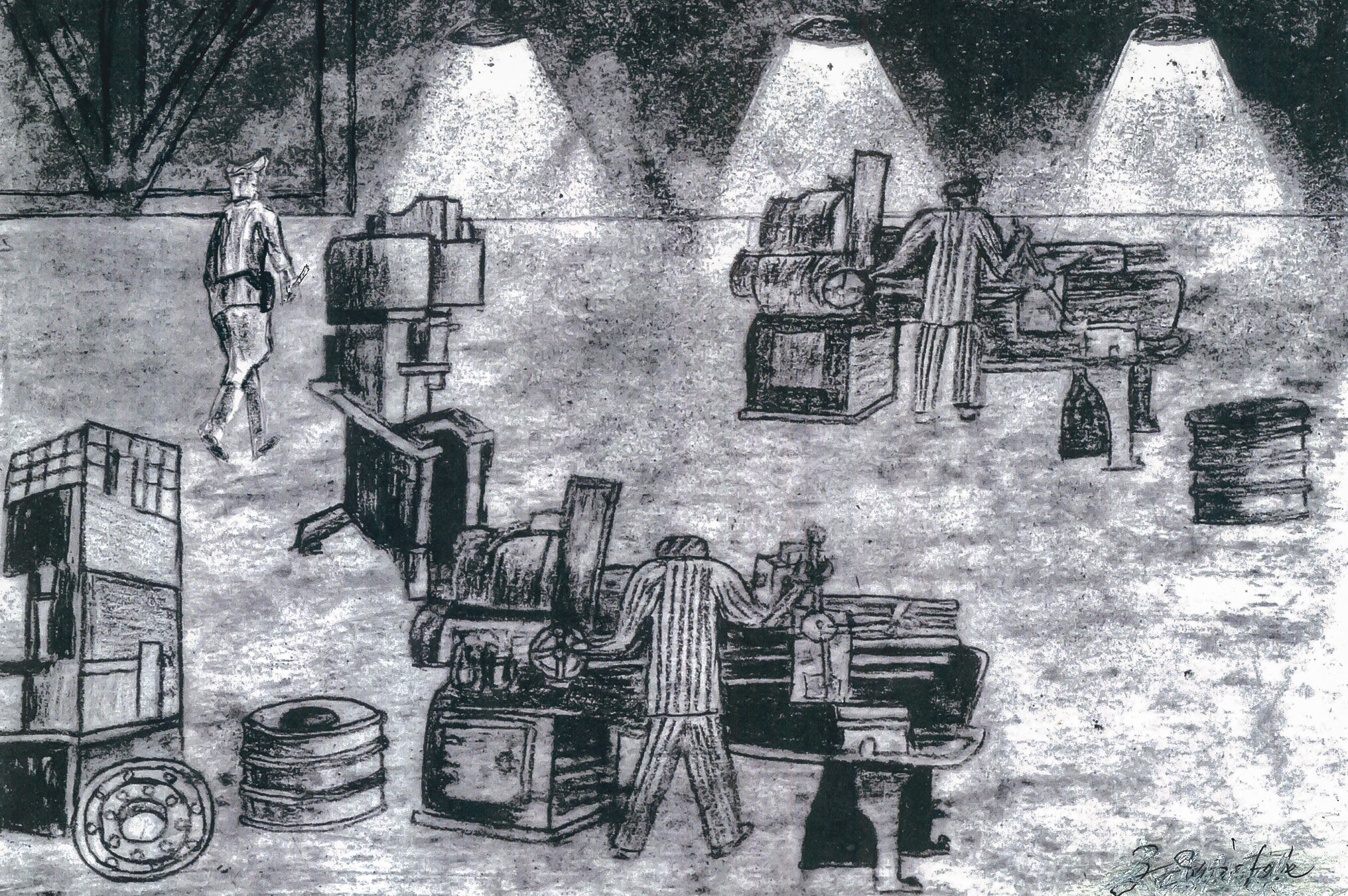

Nachtschicht in den Adlerwerken

Zeichnung: Zygmunt Swistak (1924–2022)

Überlebender des KZ Katzbach

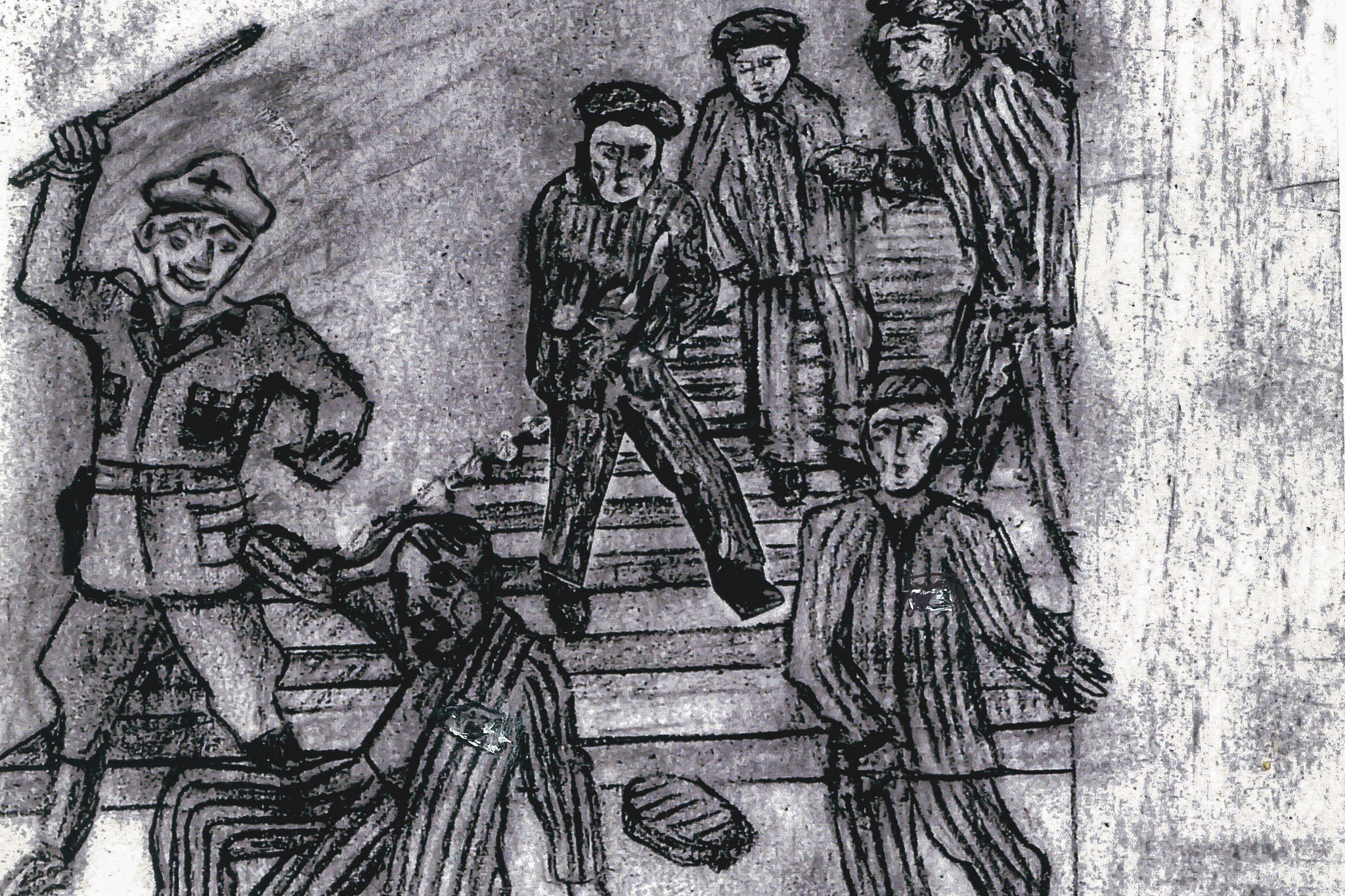

Fliegeralarm (Ausschnitt)

Zeichnung: Zygmunt Swistak (1924–2022)

Überlebender des KZ Katzbach

Eine weitere Gruppe, die besonders schlecht behandelt wurde, waren die italienischen Militärinternierten (IMIs). Sie galten als „Verräter“, nachdem Italien im Herbst 1943 mit den Alliierten einen Waffenstillstand vereinbart hatte. Sie wurden nach Deutschland verschleppt und zur Arbeit gezwungen.

Zwangsarbeit in den Adlerwerken

Seit 1941 mussten in den Adlerwerken Kriegsgefangene und ausländische Zivilarbeiter*innen arbeiten. Darunter befanden sich viele Menschen aus Russland, der Ukraine, aus Frankreich und aus weiteren Nationen. Im Juli 1941 wurden auf dem Gelände zwischen Werk I und II Baracken für französische „Fremdarbeiter“ errichtet.

Das Areal war drei Jahren zuvor jüdischen Unternehmern im Zuge der „Arisierungspolitik“ der Nationalsozialisten unter massivem Druck genommen worden. 1942 wuchs das Heer der Zwangsarbeiter*innen in den Adlerwerken durch weitere Transporte aus Osteuropa massiv an. Auf einem städtischen Grundstück an der Froschhäuser Straße in Griesheim wurde zur Unterbringung dieser Menschen ein Barackenlager errichtet. Unter hygienisch katastrophalen Bedingungen waren hier rund 2 000 Menschen untergebracht.

Hiermit wird nicht nur in der Metropole Frankfurt am Main eine erinnerungskulturelle Leerstelle geschlossen, sondern auch in der hessischen Gedenkstättenlandschaft. Denn diese gewinnt mit dem Geschichtsort Adlerwerke einen zentralen Ort der pädagogischen und informativen Erschließung des Themas NS-Zwangsarbeit im urbanen Raum.

Dr. Ann Katrin Dueben

Gedenkstätte Breitenau

KZ Katzbach

Als Produzent von Motoren und Fahrzeugen zählten die Adlerwerke für die nationalsozialistischen Machthaber zu den kriegswichtigen Industriebetrieben. Wie bereits im Ersten Weltkrieg fuhr das Frankfurter Werk recht rasch nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 die Produktion von Rüstungsgütern für die Wehrmacht hoch. Mit dem Fortgang des Krieges wurden immer weitere wehrfähige deutsche Männer eingezogen, die schließlich als Arbeiter fehlten. Auch bei den Adlerwerken. Ab 1941 beschäftigten die Adlerwerke daher im System der Zwangsarbeit Kriegsgefangene und ausländische Zivilarbeiter*innen.

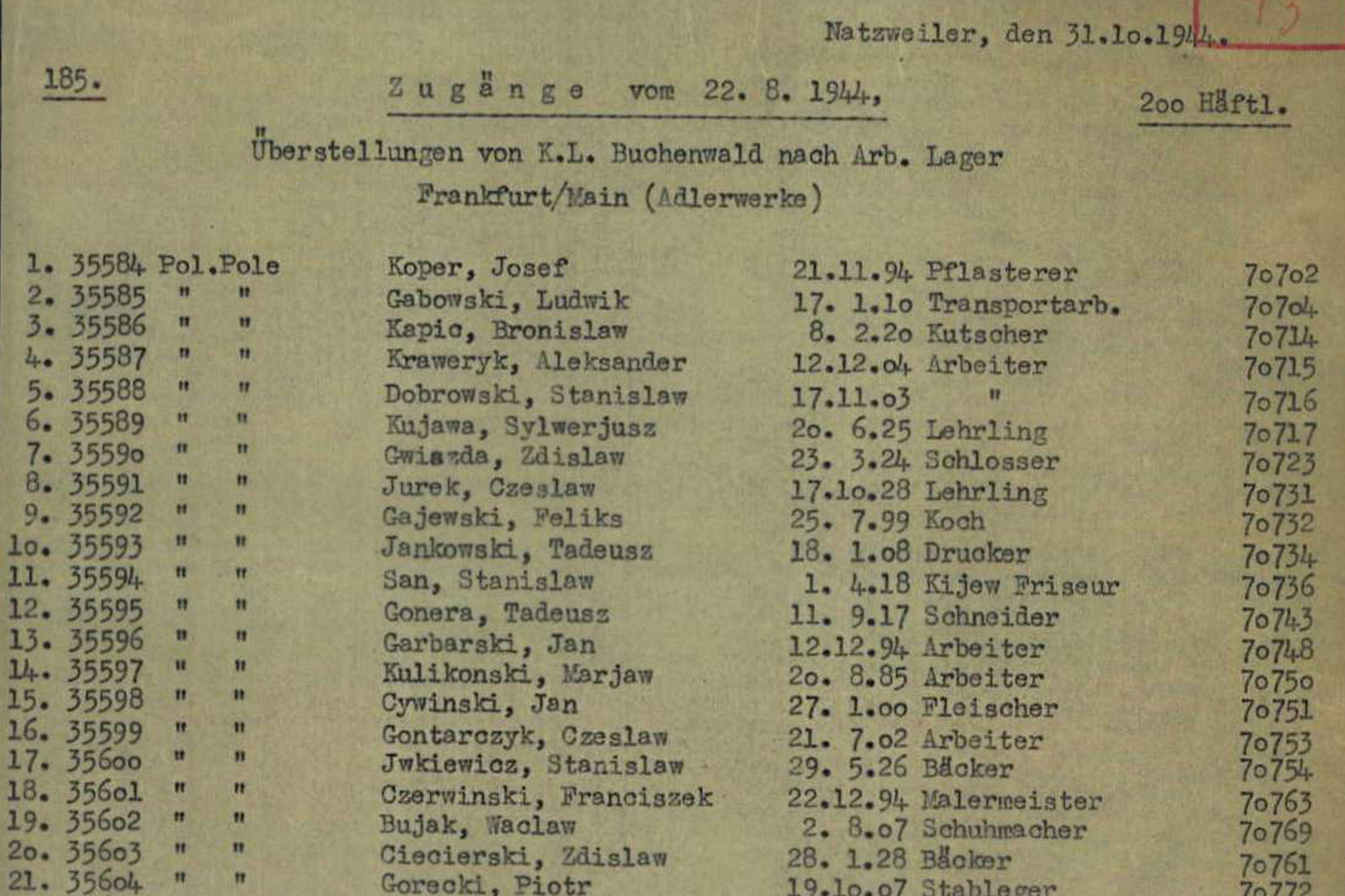

1944 zeichnete sich bereits deutlich ab, dass das NS-Regime den Zweiten Weltkrieg nicht mehr gewinnen konnte: Die alliierten Bomberangriffe auf Frankfurt am Main im März 1944 zählten zu den bisher stärksten ihrer Art. Neben der Innenstadt und den Gleisanlagen des Frankfurter Hauptbahnhofs wurden auch die Fertigungshallen der Adlerwerke am 22. März 1944 schwer getroffen. Die Adlerwerke versuchten schnellstmöglich ihre Produktion wieder fortzusetzen und verlagerten Teile aus Frankfurt heraus. Vor Ort blieb aber die Produktion von Zugkraftwagen für die Wehrmacht. Um den Mangel an Arbeitskräften auszugleichen wurde der Werksleitung ermöglicht, KZ-Häftlinge als billige Arbeitskräfte einzusetzen. Am 22. August 1944 kamen die ersten 200 KZ-Häftlinge aus dem KZ Buchenwald. Sie wurde im dritten und vierten Stockwerk des Fabrikgebäudes an der Weilburger Straße untergebracht. Für weitere 1000 fuhr der Arbeitseinsatzingenieur der Adlerwerke in das KZ Dachau, um KZ-Häftlinge für Frankfurt auszuwählen.

Transportliste (Ausschnitt)

Foto: Arolsen Archives

Dem KZ-Außenlager Katzbach wurde der Tarnname „Katzbach“ gegeben. Er nimmt Bezug auf das entschlossene Vorgehen des preußischen Generals Blücher („wie Blücher an der Katzbach“) in der Schlacht an der schlesischen Katzbach 1813. Das Lager Katzbach war eines von über 50 Außenstellen des KZ-Komplexes Natzweiler-Struthof. Dessen Außenlagersystem erstreckte sich von Elsass und Lothringen über das heutige Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz.

Insgesamt wurden mindestens 1 616 Häftlinge in das KZ Katzbach verschleppt. Der größte Teil der Männer stammte aus Polen und wurde während des Warschauer Aufstands festgenommen und anschließend in die deutschen Konzentrationslager verschleppt. Weitere Gefangene stammten aus der Sowjetunion, Deutschland, Österreich, Jugoslawien, Frankreich und der Tschechoslowakei. Sie mussten in Frankfurt unter sich rasch verschlechternden Bedingungen für die Adlerwerke arbeiten. Ein Drittel der Häftlinge starb in Frankfurt, weitere nach den Verlegungen in andere Konzentrationslager oder auf Todesmärschen.

Die KZ-Häftlinge arbeiteten vor allem in der Produktion von Zugkraftwagen, einem Hybridfahrzeug aus Lastkraftwagen und Panzern. Das tägliche Arbeitspensum betrug elf bis zwölf Stunden. Die Arbeit an den Maschinen war kräftezehrend, besonders für die ohnehin ausgezehrten Häftlinge, die unter mangelnder Hygiene litten und durch fehlende Nahrungsmittel sowie die ständige Gewaltausübung der SS zermürbt wurden. Echte oder auch nur vermutete Sabotageversuche wurden mit dem Tode bestraft, ebenso Fluchtversuche. 37 Ausbruchsversuche sind dokumentiert, darunter die gescheiterte Flucht durch Adam Golub und Georgi Lebedenko. Beide wurden aufgegriffen und auf offener Straße erschossen.

Die Gewalt der SS-Wachmänner prägte den Alltag im KZ Katzbach. Für kleinste „Vergehen“ wie zerbrochene Essensnäpfe, schmutzige Kleidung oder für zu langsames Arbeiten wurden harte Strafen vollstreckt: Prügel mit Stöcken und Peitschen, aber auch mit Gewehrkolben waren an der Tagesordnung.

Anfang März 1945 legten Bombenangriffe die Produktion in den Adlerwerken weitgehend lahm. Über 500 marschunfähige Häftlinge wurden am 16. März 1945 in einen Güterzug gepfercht. Den Zielort Bergen-Belsen erreichten lediglich acht Menschen lebend. Am 24. März wurde in einem zweiten Schritt das KZ-Außenlager Katzbach endgültig aufgelöst. Etwa 350 Häftlinge wurden von der SS entlang der Reichsstraße 40 in das über 120 Kilometer nordöstlich gelegene hessische Hünfeld getrieben. Von dort aus ging es in Güterwaggons weiter in das KZ Buchenwald. Nach einer weiteren „Evakuierung“ Richtung KZ Dachau wurden schließlich am 29. April 1945 von der US-Armee knapp 40 überlebende Häftlinge befreit.

Die Verantwortlichen werden juristisch nicht belangt

Der Lagerkommandant Erich Franz bestritt nach dem Krieg jegliche Verantwortung für Hinrichtungen im KZ Katzbach. Mehrere Verfahren wurden eingestellt, und Franz starb im Jahr 1985 unbehelligt als freier Mann. Andere SS-Männer der Wachmannschaft im KZ Katzbach entgingen ihrer Bestrafung ebenfalls. Auch auf der Unternehmensseite wurde niemand juristisch belangt: Weder für Generaldirektor Ernst Hagemeier noch für Carl Goetz, Vorstandssprecher der Dresdner Bank und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Adlerwerke, bedeuteten die Verstrickungen in das System der Konzentrationslager und der Zwangsarbeit einen ernsthaften Karriereknick.

Was lange als „Arbeitslager“ schön geredet wurde, war eine Mordstätte: Das KZ Katzbach hatte die höchste Sterblichkeit unter den 28 KZ in Hessen, die Todesrate in den Frankfurter Adler-Werken gehörte im Januar 1945 zur höchsten im gesamten KZ-System. Die Täter blieben unbestraft. Die Gedenktafel, die anlässlich des Besuchs von neun Überlebenden 1993 enthüllt wurde, wäre ein Zynismus, wenn der Mordopfer nicht in einer Gedenkstätte am authentischen Ort angemessen gedacht würde. Es wäre auch der richtige Ort, an die Zwangsarbeit, die Judenverfolgung und den Rassismus gegen Polen u. a. im Rahmen der Stadtgeschichte zu erinnern und über den Alltag im Dritten Reich aufzuklären.

Prof. Dr. Wolfgang Benz

Der Geschichtsort entsteht

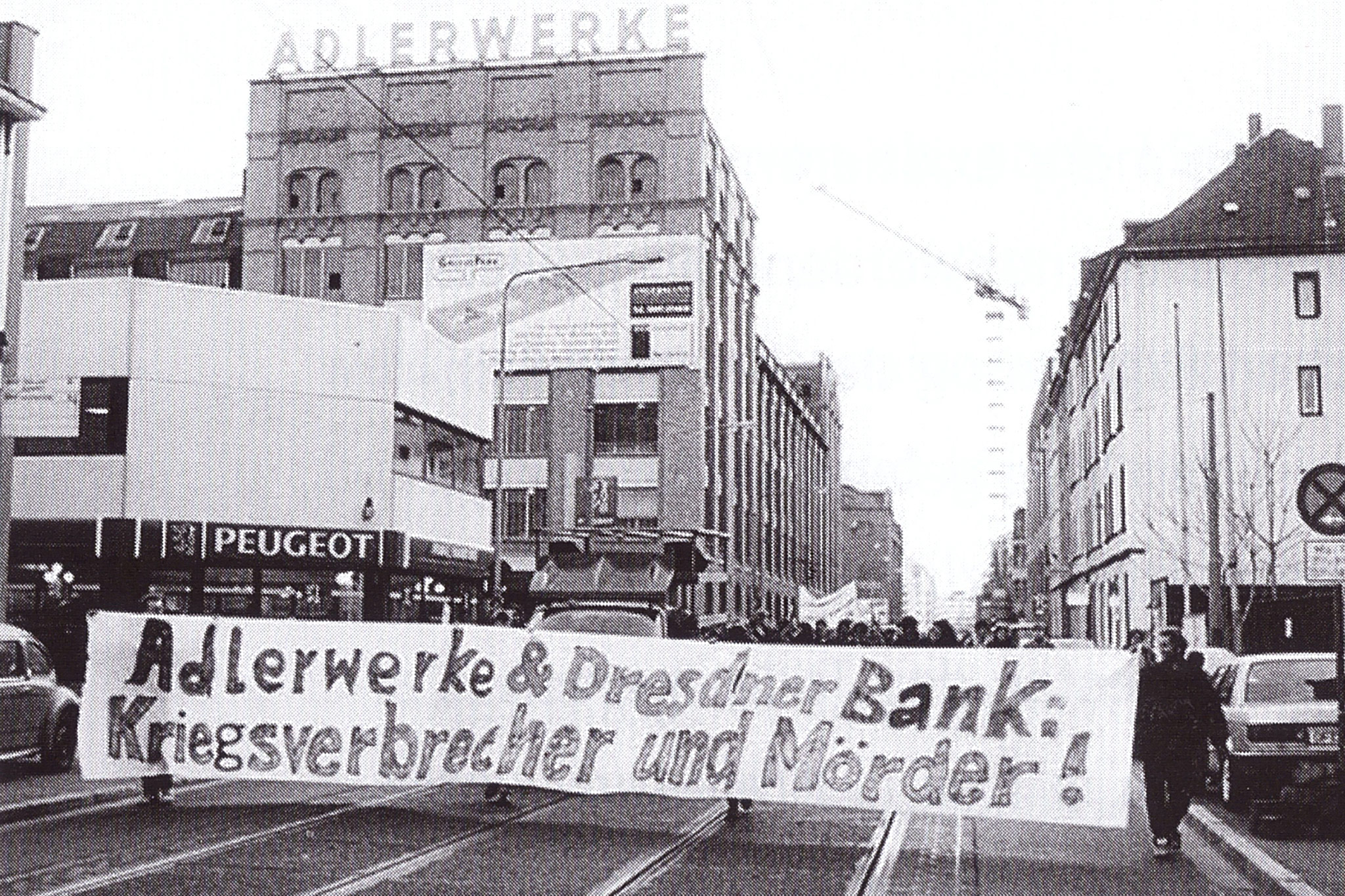

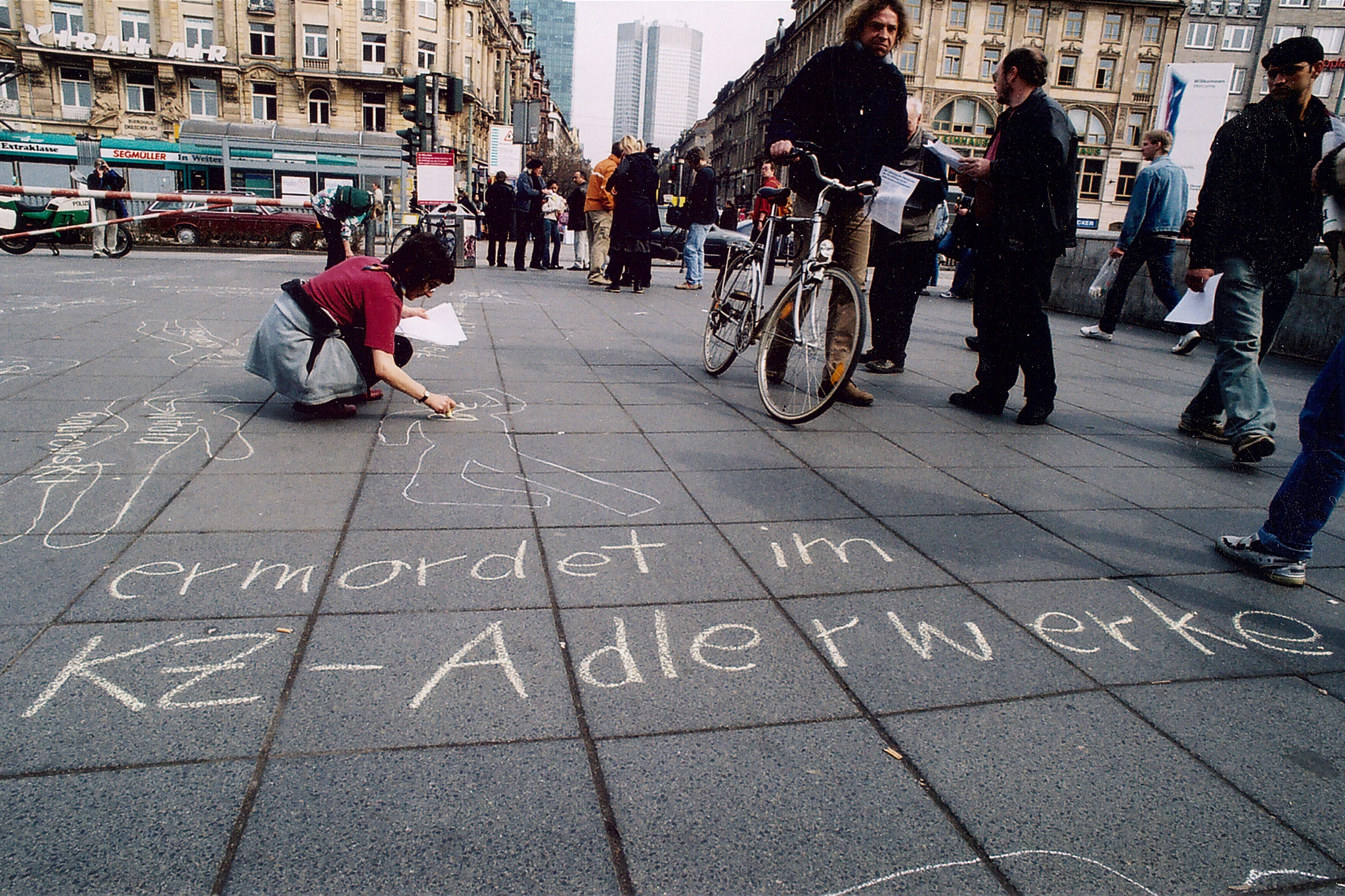

Mahngang

Foto: LAGG e.V.

Bereits Ende der 1970er Jahre erinnerte eine Demonstration durch das Gallusviertel an die KZ-Geschichte. Sie endete vor den Adlerwerken mit der Anbringung einer provisorischen Gedenktafel.

Seit Anfang der 1990er Jahre stellten Initiativen und Überlebende regelmäßig Forderungen nach einem dauerhaften Gedenkort. Zu den wichtigen Akteuren zählen die ehemaligen Betriebsräte der Adlerwerke, der Verein „Leben und Arbeiten in Griesheim und Gallus“ (LAGG), die Claudy-Stiftung, Gewerkschaften, „Zeichen der Hoffnung“, die Geschichtswerkstatt und zuletzt der Förderverein für die Errichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte KZ-Katzbach/Adlerwerke. Darüber hinaus wurde in mehreren Kunstaktionen im öffentlichen Raum auf das KZ Katzbach aufmerksam gemacht.

Ohne dieses zivilgesellschaftliche Engagement wäre der Ort in Vergessenheit geraten. Von großer Bedeutung war die Arbeit der Lehrer Ernst Kaiser und Michael Knorn. Ihr Buch „Wir lebten und schliefen zwischen den Toten“, hervorgegangen aus einem Schülerprojekt, war lange das einzige Grundlagenwerk für das KZ Katzbach.

Ein Forschungsauftrag des Dezernates für Kultur und Wissenschaft an das Fritz Bauer Institut führte zu dem aktuellen Buch „Katzbach – das KZ in der Stadt“ von Dr. Andrea Rudorff. Mit der Auswertung neuer Quellen ergänzt sie die Grundlagenforschung von Ernst Kaiser und Michael Knorrn.

Das Dezernat für Kultur und Wissenschaft der Stadt Frankfurt förderte zudem das Kooperationsprojekt zwischen dem „Förderverein für die Errichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte KZ-Katzbach in den Adlerwerken und zur Zwangsarbeit in Frankfurt am Main“ und dem Studienkreis Deutscher Widerstand 1933–1945 für die Einrichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte zum KZ Katzbach und zur Zwangsarbeit in Frankfurt.

Anfang 2021 begann damit die Entwicklung des „Geschichtsort Adlerwerke: Fabrik – Zwangsarbeit – Konzentrationslager“. Eine partizipative und moderne Ausstellung widmet sich den historischen Geschehnissen und ist anschlussfähig für vielfältige pädagogische Projekte und Themen der historischen und politischen Bildung.

Gedenkaktion 2015

Foto: LAGG e.V.

Stationen auf dem Weg zum Geschichtsort Adlerwerke

Juli 2021

Ausstellungs-Pitch

Die am Wettbewerb zur grafischen Gestaltung des Geschichtsort Adlerwerke beteiligten Agenturen stellen Ihre Überlegungen und Entwürfe vor. Am Ende gewinnt der Entwurf von formfellows Kommunikationsdesign / Sieveking von Borck, Büro für Ausstellungsgestaltung.

Juli 2021

Informationsveranstaltung „Wir schreiben Geschichte“

Unter dem Titel „Wir schreiben Geschichte. Leben, Arbeit und Politik im Gallus“ fand am 8. Juli 2021 eine digitale Informations- und Austauschveranstaltung zur Geschichte des Stadtteils Gallus statt: Wo finden sich historische Spuren vom Wohnen und Arbeiten im Stadtteil in der Zeit vor 1930, in der NS-Zeit, in der Zeit der „Gastarbeiter“ und in der Zeit nach 1989? Eine Veranstaltung des Amtes für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) in Zusammenarbeit mit dem Studienkreis Deutscher Widerstand 1933–1945 und dem Förderverein KZ-Katzbach/Adlerwerke.

Oktober 2021

Mitgliederversammlungen

Die Mitglieder des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933–1945 und des Fördervereins KZ-Katzbach/Adlerwerke beschließen auf Ihren Mitgliederversammlungen die Strukturen des Geschichtsort Adlerwerke.

Dezember 2021

Kooperationsvereinbarung

Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung durch den Studienkreis Deutscher Widerstand 1933–1945, dem Förderverein KZ-Katzbach/Adlerwerke und dem Dezernat für Kultur und Wissenschaft sind die organisatorischen Strukturen für den Betrieb des Geschichtsort Adlerwerke gelegt.

Dezember 2021

Beginn der Spendenkampagne

Mit dem ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeister Andreas von Schoeler starten die Projektpartner*innen eine Spendenkampagne für Entwicklung und Betrieb des Geschichtsort Adlerwerke. Weitere Informationen im Video.

Januar 2022

Symbolische Schlüsselübergabe

Am 26. Januar 2022, wurden durch die Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig die Schlüssel für die Räumlichkeiten an den Studienkreis und den Förderverein übergeben. Im Rahmen dessen fand eine Pressekonferenz für interessierte Journalist*innen statt.

Februar 2022

Einblicke in die Ausstellung

Noch ist kaum etwas zu sehen, doch in den nächsten Wochen wird hier die Ausstellung des Geschichtsort Adlerwerke aufgebaut.

März 2022

Einblicke in die Ausstellung

Eine Woche vor der Eröffnung wird noch fleißig in den Räumlichkeiten des Geschichtsort Adlerwerke gearbeitet. Die Tapezierungen sind fertig, die Beleuchtung ist angebracht und der Medientisch ist angekommen.

März 2022

Die Eröffnung des Geschichtsort Adlerwerke

Am 25. März 2022 wurde der Geschichtsort Adlerwerke eröffnet. Die Feierlichkeiten fanden im Gallus Theater mit anschießender Führung durch die Ausstellung des Geschichtsort Adlerwerke statt. Wir danken allen Teilnehmenden und Organisator*innen für diesen unvergesslichen Abend.

Eröffnung Geschichtsort Adlerwerke, aufgenommen am Freitag (25.03.2022) im Gallustheater in Frankfurt am Main. Foto: Salome Roessler / lensandlight